Au fond de leur cœur, les adultes sont toujours des enfants.

p. 244

Des événements extraordinaires – pas toujours heureux – surviennent dans une ville ordinaire, dont est témoin un enfant à l’imagination extraordinaire, et ils subliment sa vie ordinaire. Entre instants de grâce où rêve et réalité n’ont plus de frontière, visions grotesques, scènes écrites sur le mode tant du western que du fantastique en passant par l’horreur, la science-fiction, le macabre – tous ces genres se regroupant sous la bannière de la magie dont est témoin Cory, le narrateur – comme autant d’étapes d’un roman d’aventures, de la plus grande et probablement la plus difficile aventure qui soit : grandir sans que l’enfant en soi ne meure.

Quand je vois un livre comparé à Stephen King, cela a facilement tendance à me faire grincer des dents, parce qu’en général on cantonne la stephenking-itude du livre à quelques scènes de suspense et éventuellement d’horreur. Autre catégorie : la citation de Stephen King qui a aimé un livre. Ce n’est pas forcément toujours gage de qualité non plus. Tant mieux pour lui s’il l’a aimé, ce ne sera pas forcément le cas de tous ses lecteurs. De manière générale, je me fie peu aux comparaisons notées sur les bandeaux des livres. Mais pour Zephyr, il en allait autrement. Parce que dès le début j’ai senti non seulement un souffle, mais aussi une ambiance qui me rappelait ce que Stephen King a pu faire de meilleur – je pensais notamment à Ça, et Zephyr parvient à mon avis à sublimer, encore plus que le chef-d’oeuvre de King, l’idée que le pire mal n’est pas le monstre sous le lit ou dans le placard, qu’il n’est pas Dracula, le loup-garou, Grippe-Sou ou Freddy, que ce n’est pas un envahisseur extra-terrestre, un monstre aquatique, une nuée de guêpes ou un tricératops échappé d’une fête foraine ; le pire mal est humain, il se cache dans la violence inouïe du meurtre d’un inconnu, dans le traumatisme que cela cause au père de Cory, dans l’alcoolisme du père d’un de ses amis, dans les magouilles criminelles et racistes de certains habitants de la ville, dans le fanatisme religieux insensé qui voit Lucifer dans un tube des Beach Boys, dans le harcèlement par les frères Branlin envers Cory et ses amis – pour ne citer que quelques unes de ces horreurs humaines à l’angoisse desquelles les monstres fantastiques permettent de pallier. Car paradoxalement, le monstre dans le placard est moins effrayant, car plus saisissable et maîtrisable, il est facilement vaincu, peu importe l’intensité des péripéties. Ce n’est pas le cas des monstruosités humaines les plus profondes, qui peuvent se retrouver en n’importe qui, y compris ceux à la plus pure apparence de sainteté.

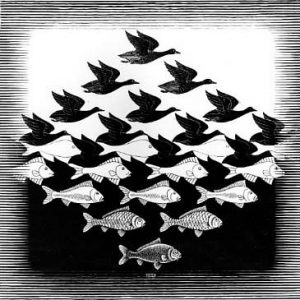

Cory est ainsi sans-cesse sur la corde tendue entre la magie de son monde peuplé de créatures et de héros sortis de ses livres et ses BDs nourrissant ses propres histoires, les créatures peuplant la nature autour de Zephyr, ses légendes urbaines, et la dure réalité de la vie adulte : le deuil, les peurs bien plus perverses que celles du croquemitaine, les coups bas, le crime, la déception, les façades de force et d’amour des personnes qui s’effritent et se reconstruisent sans cesse. Cette reconstruction ne serait pas possible sans ce que McCammon encense plus ou moins explicitement tout au long de son roman : la magie. Celle de l’imaginaire, évidemment, mais aussi celle de l’émerveillement face au monde qu’on parvient à mieux saisir s’il est peuplé de tous ces êtres surnuméraires à la raison. Et si Cory a survécu à plus d’une mésaventure, c’est souvent grâce aux événements et êtres extraordinaires qui croisèrent sa route. Plus qu’un encensement, on a là l’affirmation que l’I-magie-naire est nécessaire à notre survie en tant qu’humains. Et pourtant, il est fragile, très fragile…

Quand j’ai fini ce livre, un enfant au vélo rouge est passé devant moi, comme Cory l’enfant héros et Cory l’adulte narrateur me disant au revoir à la fin de cette merveilleuse aventure. J’ai envie d’y croire car comme lui, Cory, je ne veux pas laisser mourir l’enfant en moi et continuer de me laisser porter par la magie du monde et de mes histoires. L’innocence peut mourir, mais non l’enfant.

McCammon confirme donc, au terme de ce roman fleuve, son talent non d’écrivain ou d’auteur mais, comme il le souligne juste avant l’épilogue, de conteur, en brossant à la fois le portrait sans complaisance d’une époque, le basculement définitif dans la vie d’un enfant (avec ses moments de grâce comme de douleur), et une éloge émouvante de la magie de l’imaginaire qui, plus que la beauté, sera à même de sauver le monde et l’humanité, le tout dans une ville imaginaire qui ne sera jamais vraiment morte : Zephyr continue d’exister dans la mémoire de Cory, dans les pages du livre, dans le cœur du lecteur et, bien que rétrécie, elle n’en est que plus grande.

Référence

Robert McCammon, Zephyr, Alabama, Monsieur Toussaint Louverture, 2022, 624p., traduit par Stéphane Carne