« Si l’on veut se construire un cœur d’or, il faut avoir avalé beaucoup de crasse. Sinon, notre bon cœur reste un cœur de plomb. Il sonne creux. »

Essai d’apprentissage, ce texte touffu de Pacôme Thiellement forme un patchwork de références et d’expériences dont il fait l’exégèse, afin de décliner l’idée centrale de ce livre : sans malheur, pas de bonheur. La fin de l’essai ouvre l’intime sur le collectif : « Faisons ici et maintenant notre paradis de la poussière qu’ils nous auront laissée. » (p. 187)

Il faut que je l’admette, cet essai de Pacôme Thiellement – dont l’intervention dans plusieurs podcasts de France Culture m’avait fasciné – ne partait pas gagnant quand j’ai commencé à le lire. Dans ma rigidité, je le trouvais trop décousu, trop bordélique. Il m’a fallu du temps pour comprendre que cette apparence décousue – sans compter l’hétérogénéité désarçonnante des références de l’auteur – prend en fait sens à travers le sujet dont traite l’essai : trouver la sortie du « labyrinthe de malheurs » qu’est la vie si on ne fait pas attention à tirer parti des malheurs qui nous frappent. En fait, j’aurais du le saisir dès l’apostrophe à la fin du premier chapitre – que j’avais pourtant distraitement marquée au crayon, interloqué par la formulation, comme je le fais souvent dans les livres – que c’était une des clauses du « pacte de lecture » : que Pacôme allait me promener à travers le labyrinthe de sa vie pour, peut-être, me donner les fils qui mèneraient à la sortie du mien.

Ce livre raconte une de mes vies : celle où je me suis retrouvé dans un labyrinthe de malheurs et comment j’en suis sorti.

C’est aussi ton livre, lecteur : tu es passé par le labyrinthe. (p. 18)

Analyse en vrac du texte

Le fil principal de Pacôme Thiellement, celui autour duquel gravitent toutes ses autres références de culture pop et culture tout court (il cite tour à tour les Beatles, Frank Zappa, David Lynch, la série Lost, mais aussi les poètes maudits à l’instar de Baudelaire duquel un vers a inspiré le titre de l’ouvrage, ou encore la littérature de science-fiction, notamment Philip K. Dick), c’est la spiritualité gnostique découverte dans les textes de Nag Hammadi, mêlée à l’art de la guerre des stratèges chinois – c’est un foisonnement de références articulées pour son exégèse. C’est aussi le constat que la plupart des poètes qu’il admire « avaient regardé la Beauté dans les yeux, et on les avait crevés comme des porcs. » (p. 25) C’est aussi le constat que « Dans nos âmes inassouvies, nos malheurs sont des superstars tandis que nos joies font office de figurantes. » (p. 27). Et de conclure :

Le bonheur n’est jamais acquis. Ce n’est jamais un état durable. C’est un moment.

Le bonheur est dans l’aventure extraordinaire de se sortir d’un coup, par un saut, une pirouette, un twist, d’un état de malheur.

(p. 29)

Je ne peux pas toutes les citer, mais il y a énormément de perles qui répètent inlassablement cette même idée – c’était d’ailleurs un autre reproche injuste de ma part : la répétitivité du texte. Mais quand une idée est si simple et si forte à la fois, c’est tentant de la répéter. C’est nécessaire même. Pacôme Thiellement cherche en fait à amener son lecteur à faire l’exégèse de sa vie, à déconstruire beaucoup de choses, pour mieux appréhender sa vie, la changer, et faire de même avec le monde. Et déconstruire sa vie implique une remise en question qui ne devait pas être agréable au lecteur naïf que j’ai tendance à être. Je ne vais pas dire que cet essai de Thiellement m’a révolutionné, mais une chose est certaine : d’ici quelques temps, quand j’aurai fini de le digérer, quand je l’aurai peut-être relu, refeuilleté certains passages, peut-être que là je pourrai pleinement juger l’importance qu’il a eu dans mon parcours de lecteur.

La condition du bonheur est dans la transformation de la crasse. (p. 33)

En fait, de telles idées sonnaient pour moi comme des évidences. J’avais l’impression d’enfoncer des portes ouvertes, que le texte ne m’apportait rien. Et pourtant… Et pourtant, je comprends maintenant que même les choses les plus évidentes, il vaut parfois la peine de les examiner. Car « une pensée confuse nous rend faibles et influençables. » (p. 46) Et pas seulement au niveau spirituel : partout. Le monde comme la vie, selon les gnostiques, sont les terrains de combat entre deux principes antagonistes : le mauvais Démiurge et le bon Dieu, l’âme adventice et le bon cœur de l’humain.

Et si tout ce qui nous nuisait était, en fait, extérieur à nous et installé en nous comme une sentinelle du mauvais Démiurge ? (p. 42)

C’est ça, la Guerre de l’âme. Et, dans celle-ci, nous ne sommes coupables que d’une seule faute [un seul péché] : celle de ne pas savoir écouter notre vérité à tous les instants. Alors qu’elle ne cesse de nous parler, nous préférons écouter nos mensonges. (p. 43)

Le mal commis et le malheur subis ne seraient donc qu’un manquement volontaire des humains, en ceci qu’il préfèrent vouloir ce qu’ils ne veulent pas à ce qu’ils veulent, parce qu’il est plus facile de se complaire dans un malheur que de tâcher de s’en extraire et d’en extraire ne serait-ce qu’une toute petite pépite de bonheur.

Notre vie est la description d’une guerre entre deux âmes. La guerre se joue à la fois dans notre vie quotidienne et dans l’histoire de l’humanité, dans le champ spirituel et dans le champ politique, autour de nous et en nous, contre des ennemis matériels et contre des ennemis immatériels (p. 44).

L’arme principale dans cette guerre spirituelle, qu’on soit gnostique ou non, peut permettre à chacune et chacun de s’émanciper du mal qu’iel subit. « D’un côté, alchimie : il s’agit de transformer la réalité en une réalité supérieure. » (p. 30) « De l’autre, anamnèse : il s’agit de retrouver notre véritable nature innocente masquée par les habitudes de notre fausse nature coupable. » (p. 31). Or, de tels processus ne vont pas non plus de soi et sont loin d’être faciles : ce livre est une initiation, dans le sens le premier du terme, à savoir l’admission de quelqu’un à un culte et la connaissance de ses mystères. C’est la connaissance d’un bonheur véritable que recherche Pacôme Thiellement et son lecteur avec lui. Toutefois, avant qu’on me prenne pour un gourou, je me dois de prendre du recul : qui dit initiation dit aussi en quelques sortes élection. En effet, ce n’est pas donné à tout le monde, pour diverses raisons – santé, rang social, richesse, ethnie, genre -, d’avoir le recul nécessaire pour réussir à faire l’exégèse de son vécu, de tirer du bonheur de son malheur. Individuellement, nous ne sommes pas égaux devant le malheur. C’est pour cela que Pacôme Thiellement suggère de faire du bonheur un « projet politique. » (p. 30) : tout le monde devrait pouvoir procéder à l’exégèse lucide de sa vie pour « ressusciter avant de mourir » (p. 162).

Cette exégèse se nourrit de la crasse qu’on lui a donnée et elle en fait de l’or. (p. 162)

Et le discours social, ou politique, de se glisser dans la réflexion spirituelle. Les gnostiques se nommaient les « Sans roi » : Pacôme Thiellement tire de leur spiritualité une pensée anarchiste, prône sans militer le végétarisme (« la conception d’un monde où la véritable divinité est plus faible que les hommes entraîne une empathie plus grande avec les bêtes et ce qu’elles endurent. » p. 125), se révolte contre les inégalités sociales et économiques de plus en plus grandes (« L’inégalité de nos vies ne va pas de soi. » p. 142). Tous ces malheurs collectifs sont causés par le malheur primordial qui est de s’être oublié soi-même : de ne pas vouloir ce qu’on veut, etc., comme le scande Thiellement. Et en s’oubliant soi-même de la sorte, on se permet d’oppresser les plus faibles.

[Les plus riches] ont besoin d’assouvir une pulsion destructrice parce qu’elle leur semble la seule à les rassurer sur la réalité de leur puissance. […] L’intensification des passions égoïstes et la façon dont le superflu devient de plus en plus obsédant que le nécessaire, il n’est pas besoin d’imaginer des raisons plus subtiles au misérable fonctionnement de ce monde. (p. 128)

Et donc, comment lutter et s’émanciper de ce système gangrené ? Dissocier les notions de bonheur et de réussite, « Être absurdement heureux. » (p. 145), constater que les possessions des plus riches « ne leur épargnent aucun malheur et surtout ne les rendent pas moins cons et pénibles » (p. 145). En un mot : ne pas être envieux. A l’inverse, si quelqu’un nous envie, lui imposer « Tout ou Rien » (p. 146). Car quand on est jaloux d’autrui, on n’est jaloux que de son bonheur, mais on se dépêche d’ignorer son malheur. On veut le beurre et l’argent du beurre, mais pas le travail pénible qui a nécessité la confection du beurre. Or, « Aucune vie n’est désirable, aucune. » (p. 146). Mais comment, donc, si quelqu’un nous nuit par jalousie – ou pour toute autre raison – faire qu’il cesse de nous nuire, faire « qu’on se fiche la paix… » ? Pacôme Thiellement propose la non-violence. Elle « évite de nourrir la colère » (p. 148) et elle

frustre le méchant mais elle reste « ouverte » : elle laisse sans cesse ouverte pour lui la possibilité d’arrêter de nous nuire et, par la même occasion, de se nuire également à lui-même. (p. 148)

Les deux derniers chapitres de l’essai sont, dans leur succession, à l’image du livre : de l’intime à l’universel. Ainsi, dans le premier des deux, Pacôme Thiellement revient sur plusieurs amours malheureux, amitiés qui ont mal tourné et surtout les deuils qui l’ont marqué et l’ont pour ainsi dire changé, en particulier la mort de sa chatte Yume – des pages qui sont allé jusqu’à me tirer des larmes – et celle de son père. Le deuil se manifeste, à nouveau, dans un constat naïf mais fort : « Soudain, la mort existe » (p. 154). Et, à nouveau, Pacôme Thiellement développe une évidence : « la mort des autres nous fait changer » (p. 155), mais il explicite le phénomène en ceci que, quand quelqu’un meurt, « il ne reste plus que cette flamme éternelle, cette lumière mystérieuse qui ne s’éteint pas et nous lie désormais pour toujours. » (p. 167). Ressusciter avant de mourir, c’est comprendre que ce seul lien, ténu mais présent, demeure au-delà de la distinction entre la mort et la vie. « Nous ne sommes vivants que lorsque la mort n’a plus aucune réalité pour nous et que nous parlons indifféremment avec les vivants et les morts. » (p. 169-70).

Les morts nous hantent, nous obsèdent, nous aliènent, mais ils ne demandent qu’à devenir ce qu’ils sont essentiellement : de l’amour. (p. 170)

Il n’est pas un seul deuil qui ne soit aussi un message d’amour et de métamorphose (p. 170).

Toujours aussi paradoxal, Pacôme Thiellement incite donc à donner de la valeur à nos souffrances car sans elles nos joies seules sont peu de chose. Le malheur, la souffrance, nous réveille, nous remet sur le droit chemin vers la sortie du labyrinthe. Le deuxième des deux derniers chapitres ouvre sur l’universel : on a compris comment, du fumier de ses propres malheurs et souffrances individuelles, intimes, tirer les fleurs et les fruits de notre bonheur. Maintenant, comment concilier un tel mode de vie avec le jeu mortifère et aliénant du capitalisme qui écrase et détruit pour asseoir sa fragile puissance ? De même que la non-violence est la réponse idéale à la violence de l’autre, selon Thiellement, c’est le boycott, la non-participation au jeu, qui pourra mettre fin au capitalisme. J’admire cet optimisme que je peine parfois à partager, mais il est nécessaire à qui veut changer le monde.

C’est la puissance du refus initial qu’il faut trouver en soi. Si notre refus est vraiment fort, notre création vraiment originale, le reste du monde sera obligé de s’adapter. (p. 184).

Et pour faire plier le reste du monde, pour gagner ce combat cosmique, il faut avoir gagné – ou du moins dominer dans le combat intérieur. Au pire, si le monde ne change pas, « nous aurons vécu heureux et en accord avec nos principes. Rien que ça, c’est une victoire absolue contre le Démiurge et son monde de mort. » (p. 184).

Conclusion

Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or est donc un essai touffu, un appel au mieux-vivre à travers la spiritualité gnostique autour de laquelle gravitent nombre de références culturelles de Pacôme Thiellement. Une fois le bonheur individuel atteint, il appelle ensuite à diffuser ce bonheur par « contagion » afin de changer le monde. Conclusion optimiste du récit d’un parcours de vie qui a mené à une conviction forte, que je ne partage pas totalement, mais qui a le mérite d’aller au bout de sa démarche. Il va sans dire que je vais longuement porter ce texte et me poser la question : suis-je ce que je suis ?

Référence

Pacôme Thiellement, Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or, Massot Editions, 2020, 187p.

Pour aller plus loin

Tu peux consulter les critiques chez Charybde ou chez Stelphique, ou visiter directement le site officiel de Pacôme Thiellement.

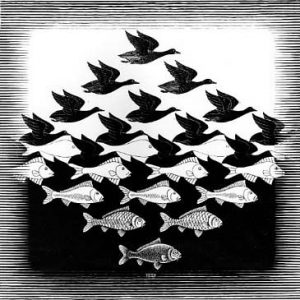

Image mise en avant : page illustrée d’un ouvrage de recettes alchimiques – parmi lesquelles, peut-être, celle pour changer la crasse en or… Source.

Magnifique critique ! Cela donne envie de découvrir ce texte intrigant.

J’aimeJ’aime