« Il faut maintenant tout ouvrir, ouvrir en grand ton coeur et ton plexus et suivre cette voix venue de nulle part, cette voix que tes ennemis ont voulu dogmatiser puis étouffer. »

Préambule

Je comptais chroniquer ce livre qui traînait depuis longtemps sur ma P.à.L. à l’occasion de sa sortie en poche le mois dernier, en plus de pouvoir faire une pause dans la lecture passionnante mais émotionnellement éprouvante de La terre fracturée (voir critiques des tomes 1, 2, 3) ; or, les circonstances covidiennes ont voulu que ce fut aussi ma première lecture « de confinement » : j’en profite là pour vous rappeler de lire, regarder des films, des séries, écouter de la musique ; aussi de créer, de faire du sport ; simplement de vous reposer (il n’y a rien de honteux à ne rien faire, surtout dans le climat anxiogène de ces jours) bref – faites ce qui vous plaît pour passer le temps, pour ne pas avoir peur, pour rester humain.e.s en ces temps troublés. Aimez-vous, faites-vous du bien. Soyez en paix.

Introduction

Thriller, fantastique, réalisme magique, cyberpunk et punk tout court, Toxoplasma multiplie les étiquettes à cause de sa construction tentaculaire et de toutes les touches, les références que parsème Sabrina Calvo dans son texte au style pointilleux mais généreux. Le texte rend également hommage à la contre-culture et l’underground et botte le train de la nostalgie marketing, le tout étant brassé dans cette Commune de Montréal, assiégée de partout par des oppresseurs nommés « capitalisme », « fascisme », et autres -ismes peu sympathiques, ainsi qu’une conspiration…

On suit l’histoire de Nikki Chanson, spécialiste de films série Z sur VHS dans un vidéo-club du Montréal de la Commune, et détective pour chats, qui enquête sur le meurtre rituel d’un raton-laveur. Cet acte d’une violence inouïe va l’obséder au point de s’enfoncer toujours plus loin dans une conspiration tentaculaire…

Une intrigue tentaculaire et paranoïaque

On se croirait chez Pynchon – bien que ce ne soit pas autant débridé – : art de la digression, économie de repères pour le lecteur qui doit, à la manière de Nikki, chercher et interpréter les signes (qui, eux, se multiplient) pour comprendre de quoi il en retourne ; à la manière aussi des hackers de la Grille – alternative au regretté Internet, sorte de cyberespace. En plus de ces deux intrigues principales, on lit régulièrement des spots radiophoniques commentant l’état du monde – et permettant ainsi au lecteur de glâner quelques informations supplémentaires sur le world-building discret mais « dynamique », en ce sens que la narration ne prend que très peu de pauses, ça fuse et on découvre l’univers au fil du texte sans paragraphe-guide-touristique. Ainsi, sans citer-spoiler certains noms qui reviennent, j’ai longuement songé à V. de Pynchon : le même sentiment paranoïaque de fin du monde sans trop d’indices pour le lecteur, et le même sentiment que sous ce qui se trame se trouve une gigantesque conspiration dans laquelle tout se relie et s’imbrique parfaitement.

Le destin a sa façon d’exprimer son ironie. Elle a sa façon de plaquer son psychisme sur des actes purement symboliques. Peut-être est-ce vrai : si l’on cherche un sens à travers les signes, on le trouvera, toujours, sans espoir d’une issue. (p. 93)

L’important, c’est pas d’être parano. L’important, c’est de l’être assez (p. 103)

Elle est peut-être une composante essentielle du drame : après tout, c’est dans son quartier que les meurtres ont été commis (p. 132)

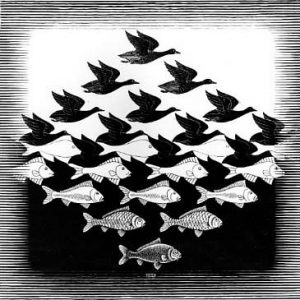

La présence de la Grille, mais aussi les éléments fantastiques comme la marionnette Finn font douter ou plutôt repoussent les limites de la réalité, brouillant également les frontières entre le rêve, le « réel » et le virtuel, ce qui m’a aussi fait penser au Solénoïde de Cartarescu, la dimension cyberpunk en plus. Quant à la deuxième des trois citations qui précèdent, c’est une citation quasi texto de l’excellent mais trop peu connu Strange Days de Kathryn Bigelow (avec Ralph Fiennes – son faciès ci-dessous -, Angela Bassett, Juliette Lewis ou encore Vincent d’Onofrio) dont l’écriture et le rythme font quelque peu penser à Toxoplasma : une intrigue de surface qui se présente comme un thriller classique, mâtiné çà et là d’éléments cyberpunk (et même de fantastique et de magie, pour Toxoplasma, véritable pot-pourri imaginaire), dont l’arrière-plan tisse tout le discours politique en-dessous : tensions raciales et violences policières dans Strange Days, capital-fascisme délétère dans Toxoplasma.

Un texte militant, underground et inclassable

Déjà, on est chez la Volte. Et c’est une maison d’édition extrêmement engagée. Mais Sabrina Calvo embrasse mieux ce militantisme – si j’ose faire la comparaison – que Damasio que je trouvais un rien trop optimiste dans ses Furtifs. Calvo comprend et montre aussi le revers de la pièce – ou plutôt le rattache à la conspiration évoquée dans tout le livre :

Le monde est bien plus compliqué que tu ne le penses. Même cette Commune, tu vois, c’est un coup monté. Les Archontes, les maîtres secrets du monde, ils veulent nous faire croire que c’est possible de changer le monde et qu’ici, on a réussi. Rien n’a changé, et pourtant tout s’écroule, tout va disparaître. Le monde qui s’en vient n’en sera qu’une copie idéalisée, sans rébellion, sans espoir de changement. Ils ont déjà presque gagné. (p. 101)

Ici, c’est pour l’instant mieux qu’ailleurs, mais ailleurs, c’est où ? (p. 115)

Mais l’important, un thème qui revient souvent, c’est celui de l’appropriation du territoire : le territoire extérieur, l’espace, le faire sien pour mieux le connaître, le comprendre ; le territoire intime, le corps ; le territoire virtuel de la Grille. Tous les personnages sont en quête perpétuelle de cette connaissance du territoire et de son appropriation, explorateurs et exploratrices nées luttant contre les forces qui cherchent aussi à se l’approprier pour mieux le marketer.

Qui dit message dit territoire. Nikki connaît bien la façon dont les choses fonctionnent par ici. Tout est découpé. Tout est en permanence remis en question par le biais de signes clairs pour qui sait les lire. (p. 26)

Elle sait que le territoire n’existe que dans le coeur de ceux qui le vivent. (p. 41)

Ce qui se passe ici est une conclusion. C’est à elle de lui donner une texture, un sens. (p. 363)

Toxoplasma est aussi un texte politique qui s’élève face à toutes formes d’oppression, de « forces d’aliénation » (p. 32). Cette part politique transparaît principalement dans les extraits de spots de Radio GRA, dont les discours au ton quasi millénariste croient en la force d’avenir de cette Commune de Montréal où se déroulent les événements :

Donc faque, voilà : parce que nous n’avons pas su nous discipliner, parce que la post-modernité a fait ce trou dans vos ventres, trou que nous avons rempli de schnoute, d’histoires, de mythes, encore, nous avons perdu le contact avec nos véritables limites. Nous avons reculé l’échéance d’un jugement, celui où, face à nos responsabilités, nous nous perdons dans une fête éternelle. L’humain ne court pas à sa perte, il y va en voiture. Porter la conscience, c’est l’ultime responsabilité, et nous devons l’encourager sous toutes ses formes, spécialement chez l’animal. Si nous devions envisager aujourd’hui de nous sauver, la seule solution pragmatique serait de faire de cette Commune condamnée une expérience ultime en termes d’états de conscience alternatifs. Il y a du boulot. Certains ont commencé. (p. 81)

Alors oui, les gens ont peur, mais la Commune de Montréal résistera, nous avons encore des punks à chien ici […] (p. 90)

Tant qu’il y a des punks à chien, il y a de la liberté. Le roman brille ainsi par sa glorification de tout ce qui se rattache à l’underground et la contre-culture, que ce soit à travers l’amour des films de série Z, les groupes de hackers, les squats, les communautés expérimentales et autres cours des miracles.

Elle réalise que c’est bien ici que se jouera le futur, dans ces mondes interlopes, intermédiaires. (p. 265)

Le récit lui-même, riche en éléments burlesques et fantastiques, peut faire penser à un film de série Z, tant dans son incongru mélange de genres (« thriller proto-cyberpunk », formule la quatrième de couverture, signalant aussi une intrigue fantastique auquel je rajouterai une ambiance constante de réalisme magique (namedropping d’étiquettes de genres : check)) que dans la multiplicité des éléments burlesques : Nikki est aidée par une marionnette qui se fait la voix de sa conscience, rêve sans cesse d’une forêt détruite où danse comme une espèce de fée, entend une voix d’un autre monde à travers un spot dans une VHS, manque de se faire tuer par un chirurgien antispéciste et tueur d’animaux qui porte un masque à l’effigie d’une ruche, puis par un drone… et ainsi de suite dans les détails saugrenus.

Elle ne croit pas au surnaturel. Elle sait que le monde réel est infiniment plus bizarre que ce qu’elle peut imaginer. (p. 30)

Une critique de la nostalgie marketing

La pseudo-nostalgie de notre époque pour les années 80 (période ô combien idéalisée, avec tous ces Stranger Things, Ready Player One et autres remakes, reboots et suites des licences à succès de l’époque (dont je ne juge pas la qualité intrinsèque) mais cette critique va à l’obsession contemporaine pour revenir partout, tout le temps, à cette décennie qui a aussi été celle du mandat de Reagan aux USA et de Mitterrand en France, de l’affaire du Rainbow Warrior, du SIDA, de Tchernobyl, de la guerre Iran-Irak, et d’un grand nombre de joyeusetés qu’on préfère oublier au profit de rêves de néon, de synthé et… de VHS), et la nostalgie en général, quand elle est instrumentalisée pour mieux nous faire consommer, est aussi bien secouée par ce roman. Le regard est lucide : il choie ce qui fut positif dans le passé, mais n’hésite pas à rappeler que non, ce n’était pas mieux avant.

[…] nous ne sommes plus en 1989, le monde n’était pas meilleur, tu n’avais pas plus de libertés. (p. 72)

– Je veux pas perdre tout ce que j’ai construit. Je me rends compte à quel point j’ai voulu vivre dans le passé.

Elle a envie de lui dire que personne ne s’est rendu compte. Que le système d’avant avait rendu possible la rétro-vie, le fétichisme d’un passé idéalisé. L’acte de vivre éternellement dans un monde imaginaire, révolu, entretenu par le biais d’artefacts nostalgiques. Qu’une fois le marché écoulé, rien ne tenait. (p. 268)

Conclusion

Thriller tentaculaire, texte militant contre tout ce qui bafoue nos libertés, déclaration d’amour à l’underground et la contre-culture, pavé dans la mare boueuse de la nostalgie marketing, uchronie plus contemporaine qu’on ne le pense, Toxoplasma est une réussite qui mérite son Grand Prix de l’Imaginaire 2018. Sabrina Calvo joue tendrement avec le bizarre, l’insolite, le merveilleux mais aussi l’inquiétant, le dérangeant, et parvient à agencer tous ces éléments disparates en un tout cohérent et magique, qu’on ne peut réduire à aucune des multiples étiquettes que je lui ai vu rattachées lors de mes pérégrinations blogosphériques. Un roman à lire et à recommander autour de soi !

Référence

Sabrina Calvo, Toxoplasma, La Volte, 2017, 370p.

Pour aller plus loin

Vous pouvez lire les critiques chez : le Chroniqueur, le Bibliocosme, Charybde, L’ours inculte.

2 commentaires sur “Lecture : « Toxoplasma » de Sabrina Calvo”